- 首页 > 正文

紧跟指南,护肾趁早!T2DM相关CKD治疗须与时俱进

发表时间:2025-05-23 19:08:48

慢性肾脏病(CKD)是影响人类健康的主要疾病之一,其会导致心血管疾病、终末期肾病(ESRD)及死亡风险显著增加。今年世界肾脏日的主题为“您的肾脏还好吗?及早发现,护肾健康”,呼吁公众重视肾脏疾病,以早期筛查、早期诊断和及时干预可有效延缓CKD进展,改善患者预后。

我国糖尿病相关CKD患病人数达3900万[1],面临ESRD、心血管疾病以及蛋白尿进展“三高”风险[1-3],需要直接全面的心肾靶器官保护和蛋白尿管理。近年来,改善心肾结局逐渐成为疾病管理的主要目标之一,使用具备心肾获益的药物也逐步成为治疗新倾向。

在众多具备心肾获益的治疗选择中,新型非甾体盐皮质激素受体拮抗剂(nsMRA)非奈利酮通过靶向聚焦炎症纤维化通路,直击疾病本质,带来显著的蛋白尿降幅、显著的肾脏获益以及多维心血管获益,引发了临床的广泛关注。

研究新进展:合并左室肥厚不影响非奈利酮总体心肾获益

近期发表于ESC Heart Failure的一项聚焦T2DM相关CKD人群合并左室肥厚(LVH)的FIDELITY亚组分析进一步证实了非奈利酮在心肾方面的获益[4]。

FIDELITY研究的13,026例患者中,9.6%合并LVH。亚组分析根据基线时是否存在LVH,来评估非奈利酮对心血管和肾脏结局的影响。结果证实,在合并或不合并LVH的患者中,非奈利酮的心肾获益总体一致[4]:

显著降低心血管复合终点事件风险14%,不受基线LVH影响(HR 0.72;95%CI:0.55~0.95 vs. HR 0.89;0.81~0.98;P交互作用=0.1075);

显著降低肾脏复合终点事件风险23%,不受基线LVH影响(HR 0.56;95%CI:0.38~0.84 vs. HR 0.80;0.69~0.93;P交互作用=0.1782);

LVH亚组的心衰住院风险降低64%,较不合并LHV组(14%)更为显著(HR 0.34;95%CI:0.19~0.61 vs. HR 0.86;95%CI:0.72~1.03;P交互作用=0.0024)。

LVH是心脏对长期压力负荷(如糖尿病、高血压)的病理适应性反应,常伴随心肌炎症纤维化,是心衰进展的关键预测因子[5]。该亚组分析显示,非奈利酮在此类患者中降低心衰住院风险更显著,表明其可能通过抑制盐皮质激素受体(MR)过度激活,减少心肌纤维化和炎症,从而在LVH人群中发挥更强的心肌保护作用。同时,非奈利酮在T2DM相关CKD患者中的总体心血管和肾脏复合终点事件风险降低不受基线LVH的影响,表明其心肾获益独立于心脏结构的变化,具有广泛的心肾保护作用。

上市三年多以来,非奈利酮以其充分的循证证据和日益丰富的临床实践经验为T2DM相关CKD实现早期干预及长期心肾靶器官保护提供了新选择,为T2DM相关CKD的治疗策略优化开辟了新思路。

杨毅教授丨最新权威指南:UACR≥30 mg/g即应启动治疗,非奈利酮获指南高级别推荐

见微知危,趁早为要

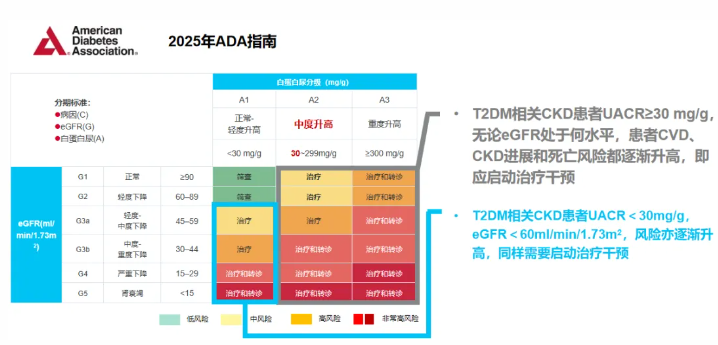

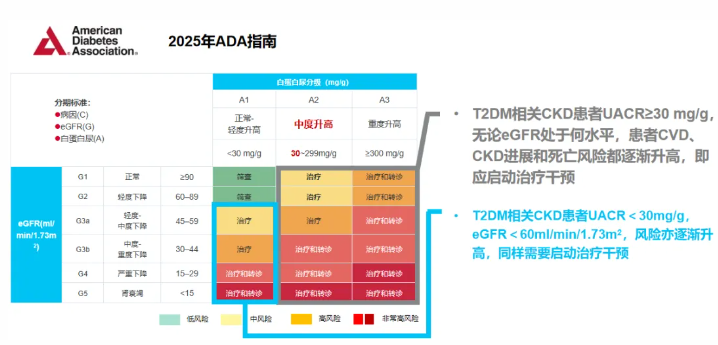

T2DM患者出现微量白蛋白尿,不仅肾病进展迅速,而且心血管事件和全因死亡风险显著增加。因此,2025版美国糖尿病学会(ADA)指南推荐,T2DM相关CKD患者尿白蛋白肌酐比值(UACR)≥30 mg/g即应积极启动治疗干预,无论估算肾小球滤过率(eGFR)如何(图1)[6]。

图1. 2025ADA指南推荐UACR≥30mg/g即应启动治疗

3A推荐,一线标准

在最新版权威糖尿病指南中,非奈利酮获得高等级A级推荐,用于降低T2DM相关CKD患者肾病进展及心血管疾病风险,一线标准治疗地位进一步夯实。

2025 ADA《糖尿病诊疗标准》[6]:

-接受血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素受体拮抗剂(ACEI/ARB)最大耐受剂量治疗的T2DM相关CKD伴蛋白尿患者,推荐联用nsMRA以改善心血管结局,降低CKD进展风险(A);

-对于T2DM相关CKD患者,推荐使用nsMRA降低因心力衰竭住院的风险(A);

-为了减少CKD伴蛋白尿患者的心血管事件或CKD进展风险(eGFR≥25 ml/min/1.73m2),推荐已被临床试验证实有效的nsMRA,应监测血钾(A)。

秦伟教授| 优化临床实践:掌握使用要点,非奈利酮早期起始+20mg标准剂量持续治疗使获益最大化

使用时机:尽早起始,获益更大

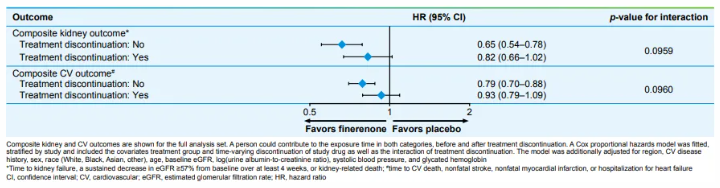

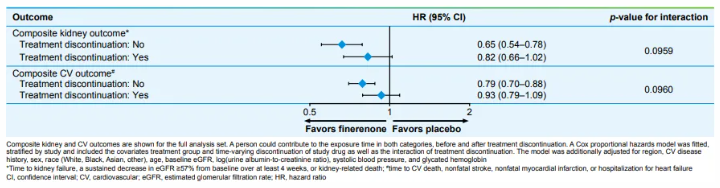

FIGARO-DKD研究表明,早期启用非奈利酮可显著降低心血管复合终点风险13%(HR 0.87; 95%CI:0.76-0.98,P=0.03)[7]、新发心衰风险32%(HR 0.68; 95%CI:0.50-0.93;P=0.0162)[8]。最新FIDELITY事后分析显示,早期起始非奈利酮治疗有利于减少其治疗中断的风险(与eGFR<45 ml/min/1.73m2比较,eGFR>60 ml/min/1.73m2的患者非奈利酮治疗中断风险显著降低38%[HR 0.62;95%CI:0.53~0.72;P<0.0001];与UACR<300 mg/g相比,UACR≥1000 mg/g的患者非奈利酮治疗中断风险显著增加65%[HR 1.62;95%CI:1.42~1.92;P<0.0001]),提高患者的依从性,使心肾获益最大化(图2)[9]。而且,早期使用的患者,高钾血症发生率更低[10-11]。

因此,对于适宜的T2DM相关CKD患者,非奈利酮作为国内外指南推荐的一线标准治疗,应尽早使用,尽早获益。

图2. 非奈利酮持续治疗有利于心肾获益最大化

剂量/疗程:推荐20mg标准剂量长期治疗

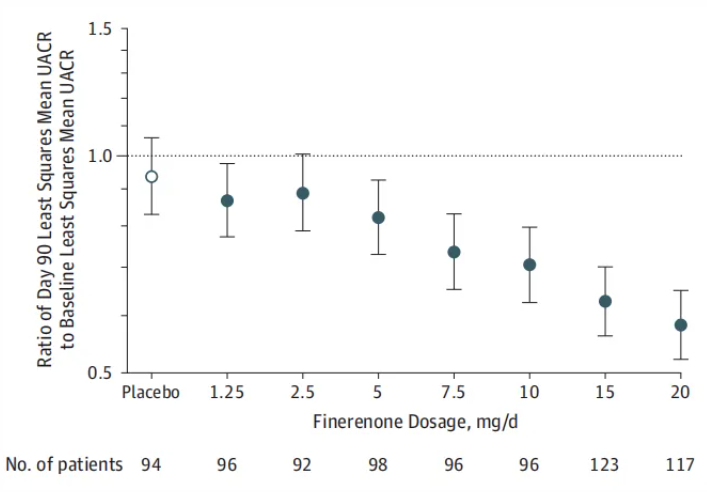

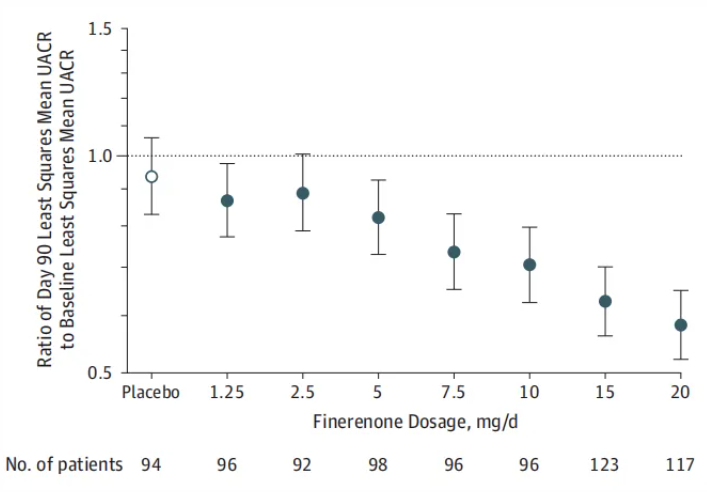

非奈利酮疗效与剂量和治疗时间呈正相关。ARTS-DN研究显示,非奈利酮20 mg/d治疗90天,UACR降幅为38%(90%CI:0.54-0.72; P<0.001),优于10 mg/d组的24%(90%CI:0.65~0.88; P=0.001)[12](图3);FIDELIO-PK/PD模型证实,与10 mg/d组相比,20 mg/d非奈利酮组UACR降幅更大、eGFR下降速度更慢[13]。此外,非奈利酮停药后1个月,UACR显著增高,重启非奈利酮治疗后UACR显著下降[12]。

因此,对于符合条件的患者,推荐非奈利酮20 mg/d标准剂量长期治疗,实现利益最大化。

图3. 非奈利酮降低UACR呈剂量依赖性

常规监测:血钾和肾功能指标

在使用过程中,需常规监测血钾和eGFR水平,以指导剂量调整和确保患者长期治疗的依从性。此外,非奈利酮在治疗早期可能出现eGFR下降,多为轻中度且治疗期间可逆,并非停药指征,长期治疗可有效延缓肾功能下降,具备远期肾脏获益。

结语

早检查、早治疗可预防和延缓CKD患者心肾并发症,改善预后。非奈利酮获国内外权威指南A级别推荐,是T2DM相关CKD的一线标准治疗药物。其通过靶向精准抑制炎症和纤维化进程,显著降低此类患者肾脏和心血管事件风险。临床上应尽早起始非奈利酮20 mg标准剂量长期应用,以实现心肾获益最大化。

杨毅 教授

四川省人民医院

四川省人民医院内分泌科副主任医师

中国医师协会科普分会内分泌学组委员

四川省医学会糖尿病暨内分泌专委会糖尿病足学组副组长

四川省医学会组织修复与再生专委会常委

四川省糖尿病防治协会糖尿病足专委会副主任委员

四川省人民医院糖尿病足多学科团队负责人

四川省医学会糖尿病专委会委员

西部精神医学协会糖尿病分会糖尿病足病学组委员

四川省干细胞技术与细胞治疗协会干细胞与创面修复分会常务委员

中华医学会骨质疏松及骨矿盐疾病分会青年委员

四川省医促会骨质疏松专委会委员

《中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志》第四届编委

秦伟 教授

四川大学华西医院

四川大学华西医院肾脏科教授、主任医师,博士研究生导师

中国康复医学会肾脏病康复专业委员会全国委员

四川省医疗卫生与健康促进会肾脏病学专委会常委

四川省中西医结合协会肾脏病分会委员

中华医学会四川省肾脏病分委会青年委员

发表论文100余篇,其中SCI论文80余篇

多项国家自然科学基金、省部级基金

曾荣获国际肾脏病协会“青年肾脏病学者奖”

参考文献

1.Jia W, et al. Lancet Reg Health West Pac. 2025;55: 101463.

2.Parving HH, et al. Kidney Int 2006;69:2057–2063.

3.Carrero JJ, et al. Kidney Int. 2017 Jan;91(1):244-251.

4.Filippatos G, et al. ESC Heart Failure. 2025; 12: 185-188.

5.Paoletti E, et al. Am J Kidney Dis. 2005;45(5):851-859.

6.ADA. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1):S1-S352.

7.Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021; 385(24): 2252-2263.

8.Filippatos G, et al. Circulation. 2022 Feb 8; 145(6): 437-447.

9.Anker S, et al. Kidney International Reports. 2025; 10: S1-S773.

10.Rajiv Agarwal, et al. Eur Heart J. 2022 Feb 10;43(6):474-484.

11.Kidney Int. 2023 Jan;103(1):196-206.

12.Bakris GL, et al. JAMA 2015;314:884-894.

13.Goulooze SC, et al. Clin Pharmacokinet. 2022;61(7):1013-1025.

PP-KER-CN-1150-1

仅供与医疗卫生专业人士学术沟通使用

我国糖尿病相关CKD患病人数达3900万[1],面临ESRD、心血管疾病以及蛋白尿进展“三高”风险[1-3],需要直接全面的心肾靶器官保护和蛋白尿管理。近年来,改善心肾结局逐渐成为疾病管理的主要目标之一,使用具备心肾获益的药物也逐步成为治疗新倾向。

在众多具备心肾获益的治疗选择中,新型非甾体盐皮质激素受体拮抗剂(nsMRA)非奈利酮通过靶向聚焦炎症纤维化通路,直击疾病本质,带来显著的蛋白尿降幅、显著的肾脏获益以及多维心血管获益,引发了临床的广泛关注。

研究新进展:合并左室肥厚不影响非奈利酮总体心肾获益

近期发表于ESC Heart Failure的一项聚焦T2DM相关CKD人群合并左室肥厚(LVH)的FIDELITY亚组分析进一步证实了非奈利酮在心肾方面的获益[4]。

FIDELITY研究的13,026例患者中,9.6%合并LVH。亚组分析根据基线时是否存在LVH,来评估非奈利酮对心血管和肾脏结局的影响。结果证实,在合并或不合并LVH的患者中,非奈利酮的心肾获益总体一致[4]:

显著降低心血管复合终点事件风险14%,不受基线LVH影响(HR 0.72;95%CI:0.55~0.95 vs. HR 0.89;0.81~0.98;P交互作用=0.1075);

显著降低肾脏复合终点事件风险23%,不受基线LVH影响(HR 0.56;95%CI:0.38~0.84 vs. HR 0.80;0.69~0.93;P交互作用=0.1782);

LVH亚组的心衰住院风险降低64%,较不合并LHV组(14%)更为显著(HR 0.34;95%CI:0.19~0.61 vs. HR 0.86;95%CI:0.72~1.03;P交互作用=0.0024)。

LVH是心脏对长期压力负荷(如糖尿病、高血压)的病理适应性反应,常伴随心肌炎症纤维化,是心衰进展的关键预测因子[5]。该亚组分析显示,非奈利酮在此类患者中降低心衰住院风险更显著,表明其可能通过抑制盐皮质激素受体(MR)过度激活,减少心肌纤维化和炎症,从而在LVH人群中发挥更强的心肌保护作用。同时,非奈利酮在T2DM相关CKD患者中的总体心血管和肾脏复合终点事件风险降低不受基线LVH的影响,表明其心肾获益独立于心脏结构的变化,具有广泛的心肾保护作用。

上市三年多以来,非奈利酮以其充分的循证证据和日益丰富的临床实践经验为T2DM相关CKD实现早期干预及长期心肾靶器官保护提供了新选择,为T2DM相关CKD的治疗策略优化开辟了新思路。

杨毅教授丨最新权威指南:UACR≥30 mg/g即应启动治疗,非奈利酮获指南高级别推荐

见微知危,趁早为要

T2DM患者出现微量白蛋白尿,不仅肾病进展迅速,而且心血管事件和全因死亡风险显著增加。因此,2025版美国糖尿病学会(ADA)指南推荐,T2DM相关CKD患者尿白蛋白肌酐比值(UACR)≥30 mg/g即应积极启动治疗干预,无论估算肾小球滤过率(eGFR)如何(图1)[6]。

图1. 2025ADA指南推荐UACR≥30mg/g即应启动治疗

3A推荐,一线标准

在最新版权威糖尿病指南中,非奈利酮获得高等级A级推荐,用于降低T2DM相关CKD患者肾病进展及心血管疾病风险,一线标准治疗地位进一步夯实。

2025 ADA《糖尿病诊疗标准》[6]:

-接受血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素受体拮抗剂(ACEI/ARB)最大耐受剂量治疗的T2DM相关CKD伴蛋白尿患者,推荐联用nsMRA以改善心血管结局,降低CKD进展风险(A);

-对于T2DM相关CKD患者,推荐使用nsMRA降低因心力衰竭住院的风险(A);

-为了减少CKD伴蛋白尿患者的心血管事件或CKD进展风险(eGFR≥25 ml/min/1.73m2),推荐已被临床试验证实有效的nsMRA,应监测血钾(A)。

秦伟教授| 优化临床实践:掌握使用要点,非奈利酮早期起始+20mg标准剂量持续治疗使获益最大化

使用时机:尽早起始,获益更大

FIGARO-DKD研究表明,早期启用非奈利酮可显著降低心血管复合终点风险13%(HR 0.87; 95%CI:0.76-0.98,P=0.03)[7]、新发心衰风险32%(HR 0.68; 95%CI:0.50-0.93;P=0.0162)[8]。最新FIDELITY事后分析显示,早期起始非奈利酮治疗有利于减少其治疗中断的风险(与eGFR<45 ml/min/1.73m2比较,eGFR>60 ml/min/1.73m2的患者非奈利酮治疗中断风险显著降低38%[HR 0.62;95%CI:0.53~0.72;P<0.0001];与UACR<300 mg/g相比,UACR≥1000 mg/g的患者非奈利酮治疗中断风险显著增加65%[HR 1.62;95%CI:1.42~1.92;P<0.0001]),提高患者的依从性,使心肾获益最大化(图2)[9]。而且,早期使用的患者,高钾血症发生率更低[10-11]。

因此,对于适宜的T2DM相关CKD患者,非奈利酮作为国内外指南推荐的一线标准治疗,应尽早使用,尽早获益。

图2. 非奈利酮持续治疗有利于心肾获益最大化

剂量/疗程:推荐20mg标准剂量长期治疗

非奈利酮疗效与剂量和治疗时间呈正相关。ARTS-DN研究显示,非奈利酮20 mg/d治疗90天,UACR降幅为38%(90%CI:0.54-0.72; P<0.001),优于10 mg/d组的24%(90%CI:0.65~0.88; P=0.001)[12](图3);FIDELIO-PK/PD模型证实,与10 mg/d组相比,20 mg/d非奈利酮组UACR降幅更大、eGFR下降速度更慢[13]。此外,非奈利酮停药后1个月,UACR显著增高,重启非奈利酮治疗后UACR显著下降[12]。

因此,对于符合条件的患者,推荐非奈利酮20 mg/d标准剂量长期治疗,实现利益最大化。

图3. 非奈利酮降低UACR呈剂量依赖性

常规监测:血钾和肾功能指标

在使用过程中,需常规监测血钾和eGFR水平,以指导剂量调整和确保患者长期治疗的依从性。此外,非奈利酮在治疗早期可能出现eGFR下降,多为轻中度且治疗期间可逆,并非停药指征,长期治疗可有效延缓肾功能下降,具备远期肾脏获益。

结语

早检查、早治疗可预防和延缓CKD患者心肾并发症,改善预后。非奈利酮获国内外权威指南A级别推荐,是T2DM相关CKD的一线标准治疗药物。其通过靶向精准抑制炎症和纤维化进程,显著降低此类患者肾脏和心血管事件风险。临床上应尽早起始非奈利酮20 mg标准剂量长期应用,以实现心肾获益最大化。

杨毅 教授

四川省人民医院

四川省人民医院内分泌科副主任医师

中国医师协会科普分会内分泌学组委员

四川省医学会糖尿病暨内分泌专委会糖尿病足学组副组长

四川省医学会组织修复与再生专委会常委

四川省糖尿病防治协会糖尿病足专委会副主任委员

四川省人民医院糖尿病足多学科团队负责人

四川省医学会糖尿病专委会委员

西部精神医学协会糖尿病分会糖尿病足病学组委员

四川省干细胞技术与细胞治疗协会干细胞与创面修复分会常务委员

中华医学会骨质疏松及骨矿盐疾病分会青年委员

四川省医促会骨质疏松专委会委员

《中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志》第四届编委

秦伟 教授

四川大学华西医院

四川大学华西医院肾脏科教授、主任医师,博士研究生导师

中国康复医学会肾脏病康复专业委员会全国委员

四川省医疗卫生与健康促进会肾脏病学专委会常委

四川省中西医结合协会肾脏病分会委员

中华医学会四川省肾脏病分委会青年委员

发表论文100余篇,其中SCI论文80余篇

多项国家自然科学基金、省部级基金

曾荣获国际肾脏病协会“青年肾脏病学者奖”

参考文献

1.Jia W, et al. Lancet Reg Health West Pac. 2025;55: 101463.

2.Parving HH, et al. Kidney Int 2006;69:2057–2063.

3.Carrero JJ, et al. Kidney Int. 2017 Jan;91(1):244-251.

4.Filippatos G, et al. ESC Heart Failure. 2025; 12: 185-188.

5.Paoletti E, et al. Am J Kidney Dis. 2005;45(5):851-859.

6.ADA. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1):S1-S352.

7.Pitt B, et al. N Engl J Med. 2021; 385(24): 2252-2263.

8.Filippatos G, et al. Circulation. 2022 Feb 8; 145(6): 437-447.

9.Anker S, et al. Kidney International Reports. 2025; 10: S1-S773.

10.Rajiv Agarwal, et al. Eur Heart J. 2022 Feb 10;43(6):474-484.

11.Kidney Int. 2023 Jan;103(1):196-206.

12.Bakris GL, et al. JAMA 2015;314:884-894.

13.Goulooze SC, et al. Clin Pharmacokinet. 2022;61(7):1013-1025.

PP-KER-CN-1150-1

仅供与医疗卫生专业人士学术沟通使用

- 推荐文章

IgA肾病当前的诊断困境及生物标志物的研究进展

传统 vs. 新型盐皮质激素拮抗剂:谁在护心伤肾?——基于近3万例患者的肾脏安全性大揭秘

患者小课堂|你、我、他,谁更容易患肾脏病?一文速览

病例分享 | 20多岁冶金厂年轻小伙子咳嗽咯血,居然是这种罕见且凶险的肾病在捣乱!

氟氢可的松治疗成功纠正他克莫司诱导的低钠血症病例

世界睡眠日特别提醒!如何应对CKD患者的睡眠障碍

跟随国际IgA肾病联盟主席Jonathan Barratt教授,了解IgA肾病治疗最新进展——WCN 2025回顾

急性肾盂肾炎前瞻观察:哪些因素左右患者出院后的肾脏结局?

紧跟指南,护肾趁早!T2DM相关CKD治疗须与时俱进

肾域华章丨中大一院肾内科研究揭示IgA肾病伴肾病综合征患者的临床病理特征及与预后的关系

容易纠缠不清的病魔!泌尿系感染之肾盂肾炎,不容小觑

APRIL在IgA肾病治疗中的潜力

中国国医节 | 传承与创新:中西合璧挑战狼疮肾炎——黄芪的作用

蛋白尿与年轻人心搏骤停相关——CKD较严重者,风险更高

JASN|补体抑制剂治疗IgA肾病有望实现两个月给药一次?国际IgA肾病领军者Barratt教授最新研究揭晓

病例分享|不期而遇的困扰!丙肝患者短期内出现尿量减少,肌酐升高,警惕罕见的冷球蛋白血症肾病

2025年世界肾脏日:您的肾脏还好吗?早检查=保健康

ADPKD患者肾功能越差,疼痛频率越高,对睡眠的影响越显著

前沿进展|ORIGIN 2期研究结果重磅揭晓:阿塞西普长期治疗IgA肾病有效且安全

患者小课题|别让糖尿病伤了肾——如何早期发现糖尿病肾病

世界肾脏日丨早检查,保健康,拉紧心肾损伤警报线,优化T2DM相关CKD管理策略

Nature子刊|一文全解狼疮性肾炎相关CKD的管理理念与未来研究方向

狼疮性肾炎:突破传统,探索治疗新前沿

IgA肾病:IgA1免疫复合物的面面观

两款药物即将上市!FDA批准呋塞米注射液用于治疗CKD水肿;接受Obinutuzumab治疗狼疮肾炎的补充许可申请

慢性肾脏病患者的“症状关卡”,如何巧妙通关?

“心”感染,“肾”也跟着坏掉?感染性心内膜炎相关性肾炎,究竟是怎么一回事儿?

CKD相关心肌病的早期诊断与规范治疗

睡眠质量差,血液透析患者的“隐形杀手”!

WCN中国之声 | 郝传明教授:低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂在慢性肾脏病贫血治疗中的两面性

探索替尔泊肽在肾脏疾病中的双重激动作用:GLP-1激动剂与潜在GIP介导的获益

什么是CKD相关心肌病?

IgA肾病的新兴疗法与当前争议

警惕!应用噻嗪类利尿剂后出现早期低钠血症,死亡风险或将大幅攀升!

高强度间歇训练显著降低老年人肾功能快速下降风险

指南共识 | 2024 ACR狼疮肾炎诊疗指南更新解读:从序贯治疗到联合免疫靶向的范式转变

病例分享丨中年男子3个月内肾功能快速恶化,原因究竟为何般?这种临床危重症,值得警惕

前沿进展丨常染色体显性多囊肾病患者的肾脏非线性生长模式与不良预后密切相关

糖衣炮弹下的肾脏危机!糖尿病最常见、最严重的并发症之一——糖尿病肾脏疾病

患者小课堂| IgA 肾病:症状背后的真相与应对策略

NEJM丨伊普可泮治疗IgA肾病Ⅲ期临床研究APPLAUSE-IgAN结果揭晓

狼疮性肾炎:流行病学特征与发病机制的最新研究进展

Kidney360|从成像模式看中国ADPKD患者临床特征及肾脏结局走向

NDT丨蛋白尿还是白蛋白尿?IgA肾病风险预测的关键指标再评估

WCN 2025|非奈利酮早期起始,持续治疗对于最大化患者临床效益至关重要

对激素(全身或肠道释放型布地奈德)耐药的肾病综合征范围蛋白尿的IgA肾病:他克莫司能否作为替代药物?

WCN 2025|非奈利酮显著降低蛋白尿,且疗效与安全性不受肾切除术史影响

病例分享 | 血透老人多病共存,内环境如同“纸糊“!棘手局面,肾病科医师如何破局?

WCN 2025|非奈利酮在肾移植后患者中安全有效,值得进一步探索

患者小课堂丨肾虚、肾亏是慢性肾炎吗?

NEJM前沿速递|阿曲生坦治疗IgA肾病Ⅲ期ALIGN试验的中期分析结果正式见刊

微小病变肾病,肾病综合征的第三大原因!“微小”病变也不容忽视,及时准确诊疗很关键

奥妥珠单抗有效保护LN患者的肾功能,显著减少LN发作,还具有减少糖皮质激素使用的潜力:NOBILITY试验事后分析

CKJ|浆细胞与补体或许是MN的潜在治疗靶点

揭秘BAFF、APRIL在IgA肾病中的作用以及治疗研究进展