- 首页 > 正文

肾域华章丨中大一院肾内科研究揭示IgA肾病伴肾病综合征患者的临床病理特征及与预后的关系

发表时间:2025-05-23 19:04:01

中山大学附属第一医院肾内科在Scientific Reports上发表了一项题为《伴肾病综合征的IgA肾病患者的临床特征、病理特点与预后》(Clinical features, pathological characteristics, and prognosis of patients with IgA nephropathy complicated with nephrotic syndrome)的研究成果。该研究深入探讨了IgA肾病伴肾病综合征(NS-IgAN)患者的临床病理特征及其与预后的关系,为临床诊疗提供了重要参考。研究第一作者为Li Tan,通讯作者为陈崴、文琼。

IgA肾病(IgAN)是全球最常见的原发性肾小球肾炎之一,其临床表现多样,包括无症状血尿或蛋白尿、急慢性肾炎、快速进展性肾小球肾炎及肾病综合征等。IgAN患者极少以肾病综合征(NS)为首发表现。既往研究表明,IgAN人群中NS的患病率在5%至15%之间,这部分患者的长期预后通常较差。与非肾病综合征患者相比,诊断时存在大量蛋白尿和肾功能减退的NS-IgAN患者发生ESKD的风险更高;NS-IgAN患者与非NS-IgAN患者的5年肾脏存活率存在显著差异。2021年改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)指南建议:对于活检显示符合微小病变型肾病(MCD)的NS-IgAN患者,应参照MCD指南进行治疗;而对于合并系膜增生性肾小球肾炎特征的NS-IgAN患者,需按CKD高危人群进行管理。因此,通过活检明确NS-IgAN患者的肾脏病理类型,对指导治疗和预后判断至关重要。然而,鲜有报道探讨NS-IgAN患者的临床病理分型与肾功能进展的关联性。中山大学附属第一医院陈崴、文琼教授等开展研究探索了NS-IgAN患者的临床病理特征及其与肾脏预后的关系。

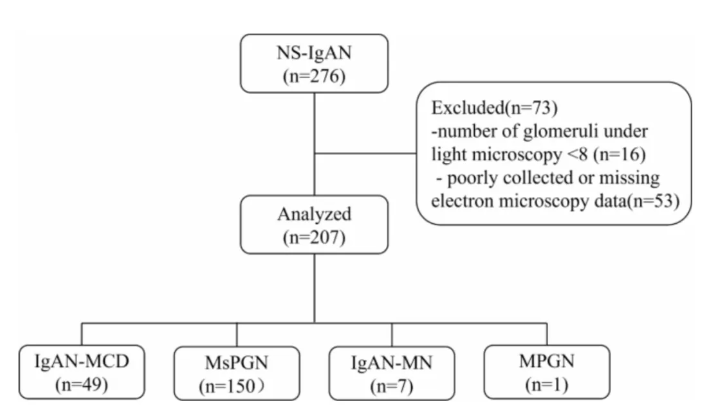

研究团队回顾性筛选2001年1月至2021年11月在中山大学附属第一医院经肾活检确诊为原发性IgAN且有肾病综合征表现的207例患者的临床病理资料(图1)。将NS定义为存在大量蛋白尿(24小时尿蛋白>3.5 g)和低白蛋白血症(ALB<30 g/L),伴有或不伴有水肿和高脂血症。使用CKD流行病学协作(CKD-EPI)公式计算eGFR,eGFR<15 ml/(min·1.73 m2)则确定为ESKD。使用IgAN牛津分型对肾脏病理进行评估。肾脏终点定义为估计肾小球滤过率(eGFR)降低50%或进展为终末期肾病。

图1. 患者选择流程图

(引自发表文章)

结果

本研究共纳入207例符合条件的NS-IgAN患者。根据肾脏病理表现,将IgA患者分为四个亚组:系膜增生性肾小球肾炎(IgAN-MsPGN)组(n=150,72.5%)、微小病变肾病(IgAN-MCD)组(n=49,23.7%)、膜性肾病(IgAN-MN)组(n=7,3.4%)和膜增生性肾小球肾炎(IgAN-MPGN)组(n=1,0.5%)。NS-IgAN患者的平均年龄为31.13±12.84岁,53.1%(110例)为男性。161例(77.8%)患者存在镜下血尿,24小时尿蛋白定量为6.42±3.68 g,基线估算肾小球滤过率(eGFR)为68.71±45.46 ml/(min·1.73 m2)。其中29例(14.0%)基线eGFR<15 ml/(min·1.73 m2)。

1.不同病理亚型之间的比较

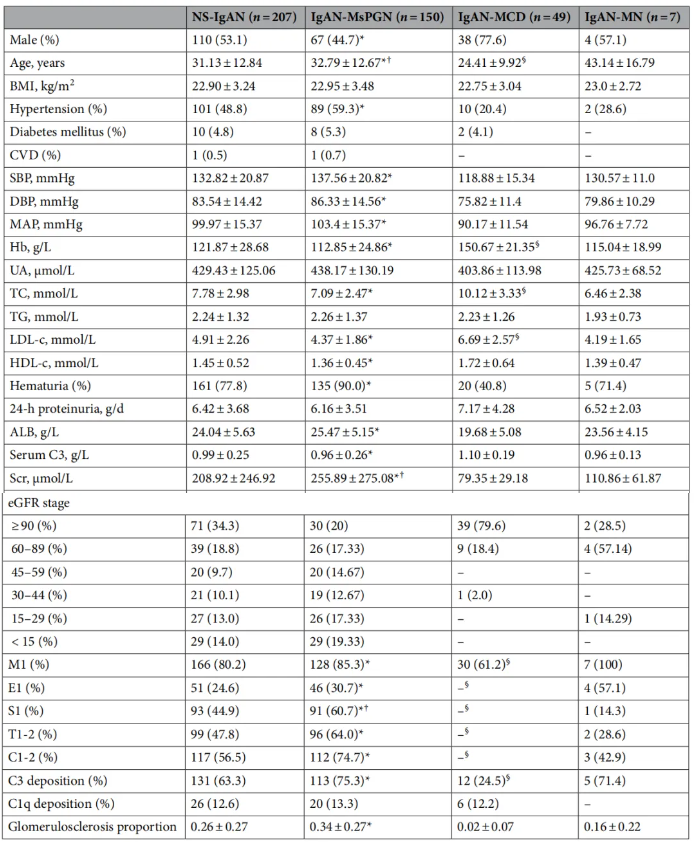

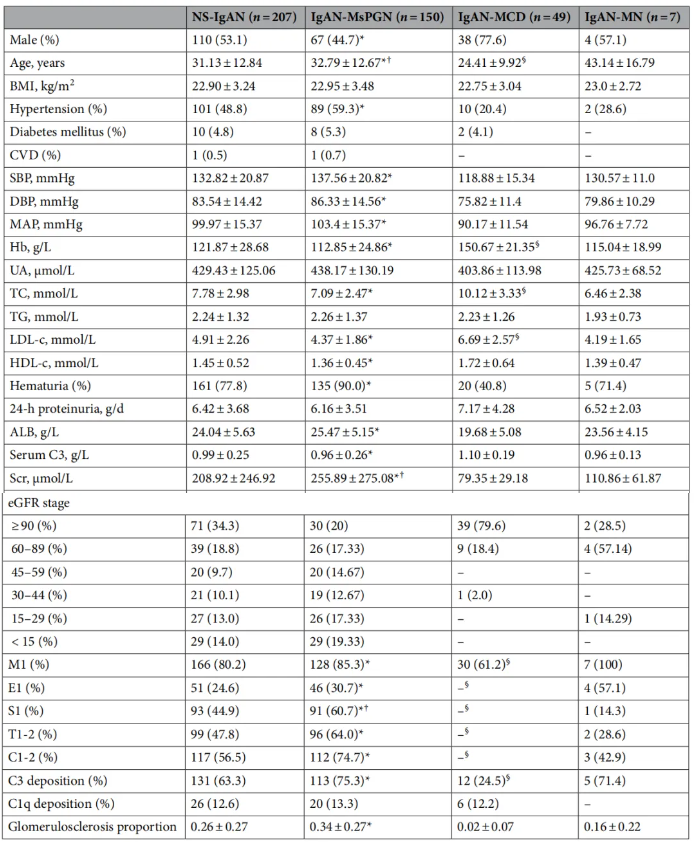

与IgAN-MsPGN组相比,IgAN-MCD组患者男性比例更高,平均年龄更小,血压更低,血尿发生率更低,血清白蛋白和肌酐水平也较低(表1)。

与IgAN-MsPGN组相比,IgAN-MCD组患者的病理改变更轻微,且蛋白尿缓解率最高,肾脏预后最好。IgAN-MsPGN患者S1的发生率显著高于IgAN-MN患者。

IgAN-MCD患者和IgAN-MN患者在蛋白尿缓解(RP)和肾脏预后方面优于IgAN-MsPGN患者。

表1. NS-IgAN 患者的临床病理数据及不同病理亚型之间的比较

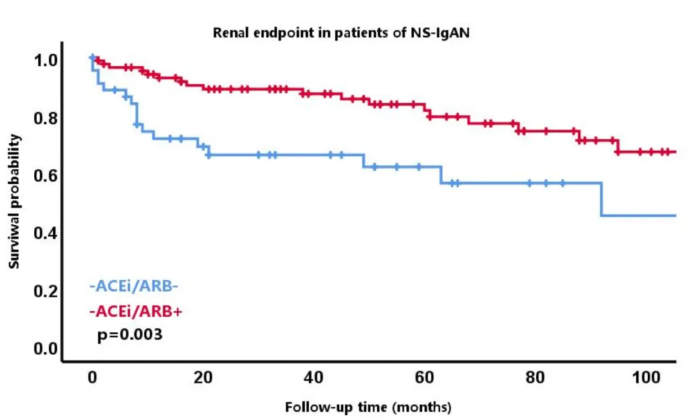

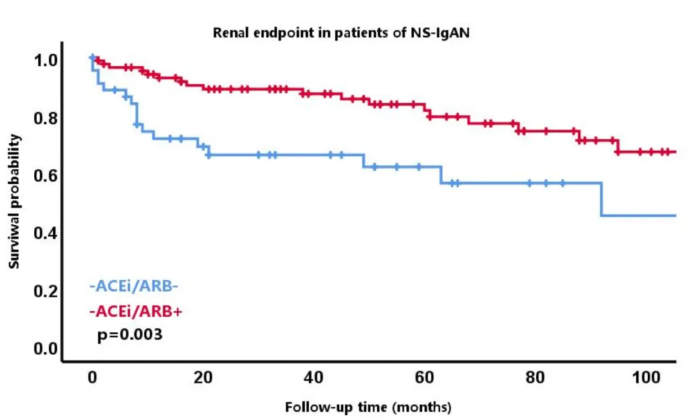

2.接受或未接受ACEi/ARB治疗的患者之间的比较

与未接受血管紧张素转换酶抑制剂(ACEi)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)治疗的患者相比,接受ACEi/ARB治疗的患者肾脏预后更好。未接受ACEi/ARB的患者比接受ACEi/ARB的患者更容易出现肾脏终点(图2)。

图2. 接受或未接受ACEi/ARB治疗的NS-IgAN患者的肾脏生存概率

(引自发表文章)

3.不同肾功能患者之间的比较

与eGFR<60 ml/(min·1.73 m2)的患者相比,eGFR≥60 ml/(min·1.73 m2)的患者年龄、血压、尿酸水平和血尿显著更低,更有可能出现蛋白尿改善。根据牛津分型,eGFR<60 ml/(min·1.73 m2)的患者发生更严重的病理变化。

4.肾脏终点分析

与NS-IgAN患者的肾脏预后显著较差相关的因素包括:较高的平均动脉压,较低的血红蛋白,较高的尿酸、血清白蛋白、估算肾小球滤过率(eGFR),以及牛津分型T1-2、C1-2病变和较高的C3沉积率,缺乏ACEi/ARB治疗。

多因素COX回归分析显示,新月体病变是NS-IgAN患者肾脏预后较差的重要独立危险因素,而eGFR是保护性因素。

讨论

本研究队列首次分析了NS-IgAN患者在临床表现、病理特征、治疗反应及肾脏预后方面,因不同肾活检结果而存在的差异。

IgAN属于系膜增生性肾小球肾炎,其特征是IgA免疫复合物沉积在系膜区占主导地位。根据2021年KDIGO指南,尽管接受了最大程度的支持治疗,但NS-IgAN且具有IgAN-MsPGN病理特征的患者应接受与CKD进展高风险患者相同的治疗。本研究中,大多数NS-IgAN患者具有IgAN-MsPGN的病理表现。其中,51例(59.3%)最初接受口服皮质类固醇治疗(OCT),而27例(31.4%)接受皮质类固醇冲击疗法(CPT)以治疗新月体病变。比较接受OCT和CPT患者的临床特征发现,接受CPT的患者的eGFR水平低于接受OCT患者,但二者在肾脏预后方面没有差异。

部分NS-IgAN患者表现出类似微小病变型肾病(MCD)的病理特征,其临床表现、对类固醇治疗的反应以及预后情况与MCD患者相似。这一类患者被称为微小病变的IgAN。这一亚组最早于1983年由Mustonen等人发现,此后类似病例陆续被发现,尤其是在亚洲人群中。中国一项前瞻性队列研究中,纳入的27例IgAN-MCD在接受皮质类固醇激素治疗的8周内均达到完全缓解,这表明皮质类固醇激素治疗对IgAN-MCD确实有效。但韩国一项回顾性多中心队列研究却显示,IgAN-MCD患者与单纯的MCD患者在蛋白尿缓解率和肾脏预后方面无差异。本研究中,23.67%的NS-IgAN患者具有类似MCD的病理变化,经过63.68±52.38个月的随访,37例IgAN-MCD均接受了OCT,95.8%的患者实现了蛋白尿缓解,且未出现肾脏终点事件。2021年KDIGO指南认为,目前尚不清楚这些患者是否应归类为IgAN的一种特殊亚型,或需重新确认IgAN合并MCD的诊断。中国另一项研究采用双免疫荧光染色技术,对24例IgAN-MCD患者和24例匹配的IgAN患者的肾组织进行IgA和半乳糖缺乏型IgA1(Gd-IgA1)检测,发现IgAN-MCD患者肾组织中Gd-IgA1主要沉积在系膜区,并与IgA共沉积,其分布模式与普通IgAN患者相似。研究者认为IgAN-MCD是双重肾小球病变,即轻度IgAN叠加MCD病理改变。但由于IgAN-MCD发病率低,其发病机制仍需大规模研究深入探索。

IgAN和膜性肾病(MN)是常见的肾小球肾炎类型,两者共存于同一患者(IgAN-MN)的情况偶有报道。2022年中国一项前瞻性研究纳入137例IgAN-MN患者、100例单纯IgAN患者和100例单纯MN患者,比较三组的临床病理特征、血清Gd-IgA1水平、抗磷脂酶A2受体抗体(抗PLA2R抗体)滴度及疾病特异性遗传风险评分。结果显示,与单纯IgAN患者相比,IgAN-MN患者的临床病理特征更接近MN患者。另一项研究表明,IgAN-MN患者的临床表现和病理特征与MN患者相似,经激素联合免疫抑制剂治疗后完全蛋白尿缓解率高达80%,但很少有研究报告这些患者的长期预后。本研究中,NS-IgAN患者中有7例为IgAN-MN,其中5例完成平均72.29±27.92个月的随访。随访期间5例患者均实现部分蛋白尿缓解,无一例发生肾脏终点事件。

本研究存在以下局限性:是一项单中心回顾性研究,样本量相对较小;患者纳入时间跨度超过20年,导致失访率较高,最终分析可能存在选择偏倚。因此,未来需要扩大样本量并采用多中心前瞻性队列设计,以全面评估不同病理类型NS型IgAN患者的治疗疗效,并识别影响长期肾脏预后的关键因素。

总结

本研究表明NS-IgAN 患者可分为四种不同的病理表型。研究结果有力地支持了不同病理类型的 NS-IgAN 患者在临床病理特征、类固醇治疗疗效和长期预后方面存在显著差异。因此,进一步明确NS-IgAN 患者群体的病理特征对于指导治疗决策和改善预后具有重要价值。

来源:Sci Rep. 2025 Jan 13;15(1):1804.

IgA肾病(IgAN)是全球最常见的原发性肾小球肾炎之一,其临床表现多样,包括无症状血尿或蛋白尿、急慢性肾炎、快速进展性肾小球肾炎及肾病综合征等。IgAN患者极少以肾病综合征(NS)为首发表现。既往研究表明,IgAN人群中NS的患病率在5%至15%之间,这部分患者的长期预后通常较差。与非肾病综合征患者相比,诊断时存在大量蛋白尿和肾功能减退的NS-IgAN患者发生ESKD的风险更高;NS-IgAN患者与非NS-IgAN患者的5年肾脏存活率存在显著差异。2021年改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)指南建议:对于活检显示符合微小病变型肾病(MCD)的NS-IgAN患者,应参照MCD指南进行治疗;而对于合并系膜增生性肾小球肾炎特征的NS-IgAN患者,需按CKD高危人群进行管理。因此,通过活检明确NS-IgAN患者的肾脏病理类型,对指导治疗和预后判断至关重要。然而,鲜有报道探讨NS-IgAN患者的临床病理分型与肾功能进展的关联性。中山大学附属第一医院陈崴、文琼教授等开展研究探索了NS-IgAN患者的临床病理特征及其与肾脏预后的关系。

研究团队回顾性筛选2001年1月至2021年11月在中山大学附属第一医院经肾活检确诊为原发性IgAN且有肾病综合征表现的207例患者的临床病理资料(图1)。将NS定义为存在大量蛋白尿(24小时尿蛋白>3.5 g)和低白蛋白血症(ALB<30 g/L),伴有或不伴有水肿和高脂血症。使用CKD流行病学协作(CKD-EPI)公式计算eGFR,eGFR<15 ml/(min·1.73 m2)则确定为ESKD。使用IgAN牛津分型对肾脏病理进行评估。肾脏终点定义为估计肾小球滤过率(eGFR)降低50%或进展为终末期肾病。

图1. 患者选择流程图

(引自发表文章)

结果

本研究共纳入207例符合条件的NS-IgAN患者。根据肾脏病理表现,将IgA患者分为四个亚组:系膜增生性肾小球肾炎(IgAN-MsPGN)组(n=150,72.5%)、微小病变肾病(IgAN-MCD)组(n=49,23.7%)、膜性肾病(IgAN-MN)组(n=7,3.4%)和膜增生性肾小球肾炎(IgAN-MPGN)组(n=1,0.5%)。NS-IgAN患者的平均年龄为31.13±12.84岁,53.1%(110例)为男性。161例(77.8%)患者存在镜下血尿,24小时尿蛋白定量为6.42±3.68 g,基线估算肾小球滤过率(eGFR)为68.71±45.46 ml/(min·1.73 m2)。其中29例(14.0%)基线eGFR<15 ml/(min·1.73 m2)。

1.不同病理亚型之间的比较

与IgAN-MsPGN组相比,IgAN-MCD组患者男性比例更高,平均年龄更小,血压更低,血尿发生率更低,血清白蛋白和肌酐水平也较低(表1)。

与IgAN-MsPGN组相比,IgAN-MCD组患者的病理改变更轻微,且蛋白尿缓解率最高,肾脏预后最好。IgAN-MsPGN患者S1的发生率显著高于IgAN-MN患者。

IgAN-MCD患者和IgAN-MN患者在蛋白尿缓解(RP)和肾脏预后方面优于IgAN-MsPGN患者。

表1. NS-IgAN 患者的临床病理数据及不同病理亚型之间的比较

2.接受或未接受ACEi/ARB治疗的患者之间的比较

与未接受血管紧张素转换酶抑制剂(ACEi)或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)治疗的患者相比,接受ACEi/ARB治疗的患者肾脏预后更好。未接受ACEi/ARB的患者比接受ACEi/ARB的患者更容易出现肾脏终点(图2)。

图2. 接受或未接受ACEi/ARB治疗的NS-IgAN患者的肾脏生存概率

(引自发表文章)

3.不同肾功能患者之间的比较

与eGFR<60 ml/(min·1.73 m2)的患者相比,eGFR≥60 ml/(min·1.73 m2)的患者年龄、血压、尿酸水平和血尿显著更低,更有可能出现蛋白尿改善。根据牛津分型,eGFR<60 ml/(min·1.73 m2)的患者发生更严重的病理变化。

4.肾脏终点分析

与NS-IgAN患者的肾脏预后显著较差相关的因素包括:较高的平均动脉压,较低的血红蛋白,较高的尿酸、血清白蛋白、估算肾小球滤过率(eGFR),以及牛津分型T1-2、C1-2病变和较高的C3沉积率,缺乏ACEi/ARB治疗。

多因素COX回归分析显示,新月体病变是NS-IgAN患者肾脏预后较差的重要独立危险因素,而eGFR是保护性因素。

讨论

本研究队列首次分析了NS-IgAN患者在临床表现、病理特征、治疗反应及肾脏预后方面,因不同肾活检结果而存在的差异。

IgAN属于系膜增生性肾小球肾炎,其特征是IgA免疫复合物沉积在系膜区占主导地位。根据2021年KDIGO指南,尽管接受了最大程度的支持治疗,但NS-IgAN且具有IgAN-MsPGN病理特征的患者应接受与CKD进展高风险患者相同的治疗。本研究中,大多数NS-IgAN患者具有IgAN-MsPGN的病理表现。其中,51例(59.3%)最初接受口服皮质类固醇治疗(OCT),而27例(31.4%)接受皮质类固醇冲击疗法(CPT)以治疗新月体病变。比较接受OCT和CPT患者的临床特征发现,接受CPT的患者的eGFR水平低于接受OCT患者,但二者在肾脏预后方面没有差异。

部分NS-IgAN患者表现出类似微小病变型肾病(MCD)的病理特征,其临床表现、对类固醇治疗的反应以及预后情况与MCD患者相似。这一类患者被称为微小病变的IgAN。这一亚组最早于1983年由Mustonen等人发现,此后类似病例陆续被发现,尤其是在亚洲人群中。中国一项前瞻性队列研究中,纳入的27例IgAN-MCD在接受皮质类固醇激素治疗的8周内均达到完全缓解,这表明皮质类固醇激素治疗对IgAN-MCD确实有效。但韩国一项回顾性多中心队列研究却显示,IgAN-MCD患者与单纯的MCD患者在蛋白尿缓解率和肾脏预后方面无差异。本研究中,23.67%的NS-IgAN患者具有类似MCD的病理变化,经过63.68±52.38个月的随访,37例IgAN-MCD均接受了OCT,95.8%的患者实现了蛋白尿缓解,且未出现肾脏终点事件。2021年KDIGO指南认为,目前尚不清楚这些患者是否应归类为IgAN的一种特殊亚型,或需重新确认IgAN合并MCD的诊断。中国另一项研究采用双免疫荧光染色技术,对24例IgAN-MCD患者和24例匹配的IgAN患者的肾组织进行IgA和半乳糖缺乏型IgA1(Gd-IgA1)检测,发现IgAN-MCD患者肾组织中Gd-IgA1主要沉积在系膜区,并与IgA共沉积,其分布模式与普通IgAN患者相似。研究者认为IgAN-MCD是双重肾小球病变,即轻度IgAN叠加MCD病理改变。但由于IgAN-MCD发病率低,其发病机制仍需大规模研究深入探索。

IgAN和膜性肾病(MN)是常见的肾小球肾炎类型,两者共存于同一患者(IgAN-MN)的情况偶有报道。2022年中国一项前瞻性研究纳入137例IgAN-MN患者、100例单纯IgAN患者和100例单纯MN患者,比较三组的临床病理特征、血清Gd-IgA1水平、抗磷脂酶A2受体抗体(抗PLA2R抗体)滴度及疾病特异性遗传风险评分。结果显示,与单纯IgAN患者相比,IgAN-MN患者的临床病理特征更接近MN患者。另一项研究表明,IgAN-MN患者的临床表现和病理特征与MN患者相似,经激素联合免疫抑制剂治疗后完全蛋白尿缓解率高达80%,但很少有研究报告这些患者的长期预后。本研究中,NS-IgAN患者中有7例为IgAN-MN,其中5例完成平均72.29±27.92个月的随访。随访期间5例患者均实现部分蛋白尿缓解,无一例发生肾脏终点事件。

本研究存在以下局限性:是一项单中心回顾性研究,样本量相对较小;患者纳入时间跨度超过20年,导致失访率较高,最终分析可能存在选择偏倚。因此,未来需要扩大样本量并采用多中心前瞻性队列设计,以全面评估不同病理类型NS型IgAN患者的治疗疗效,并识别影响长期肾脏预后的关键因素。

总结

本研究表明NS-IgAN 患者可分为四种不同的病理表型。研究结果有力地支持了不同病理类型的 NS-IgAN 患者在临床病理特征、类固醇治疗疗效和长期预后方面存在显著差异。因此,进一步明确NS-IgAN 患者群体的病理特征对于指导治疗决策和改善预后具有重要价值。

来源:Sci Rep. 2025 Jan 13;15(1):1804.

- 推荐文章

IgA肾病当前的诊断困境及生物标志物的研究进展

传统 vs. 新型盐皮质激素拮抗剂:谁在护心伤肾?——基于近3万例患者的肾脏安全性大揭秘

患者小课堂|你、我、他,谁更容易患肾脏病?一文速览

病例分享 | 20多岁冶金厂年轻小伙子咳嗽咯血,居然是这种罕见且凶险的肾病在捣乱!

氟氢可的松治疗成功纠正他克莫司诱导的低钠血症病例

世界睡眠日特别提醒!如何应对CKD患者的睡眠障碍

跟随国际IgA肾病联盟主席Jonathan Barratt教授,了解IgA肾病治疗最新进展——WCN 2025回顾

急性肾盂肾炎前瞻观察:哪些因素左右患者出院后的肾脏结局?

紧跟指南,护肾趁早!T2DM相关CKD治疗须与时俱进

肾域华章丨中大一院肾内科研究揭示IgA肾病伴肾病综合征患者的临床病理特征及与预后的关系

容易纠缠不清的病魔!泌尿系感染之肾盂肾炎,不容小觑

APRIL在IgA肾病治疗中的潜力

中国国医节 | 传承与创新:中西合璧挑战狼疮肾炎——黄芪的作用

蛋白尿与年轻人心搏骤停相关——CKD较严重者,风险更高

JASN|补体抑制剂治疗IgA肾病有望实现两个月给药一次?国际IgA肾病领军者Barratt教授最新研究揭晓

病例分享|不期而遇的困扰!丙肝患者短期内出现尿量减少,肌酐升高,警惕罕见的冷球蛋白血症肾病

2025年世界肾脏日:您的肾脏还好吗?早检查=保健康

ADPKD患者肾功能越差,疼痛频率越高,对睡眠的影响越显著

前沿进展|ORIGIN 2期研究结果重磅揭晓:阿塞西普长期治疗IgA肾病有效且安全

患者小课题|别让糖尿病伤了肾——如何早期发现糖尿病肾病

世界肾脏日丨早检查,保健康,拉紧心肾损伤警报线,优化T2DM相关CKD管理策略

Nature子刊|一文全解狼疮性肾炎相关CKD的管理理念与未来研究方向

狼疮性肾炎:突破传统,探索治疗新前沿

IgA肾病:IgA1免疫复合物的面面观

两款药物即将上市!FDA批准呋塞米注射液用于治疗CKD水肿;接受Obinutuzumab治疗狼疮肾炎的补充许可申请

慢性肾脏病患者的“症状关卡”,如何巧妙通关?

“心”感染,“肾”也跟着坏掉?感染性心内膜炎相关性肾炎,究竟是怎么一回事儿?

CKD相关心肌病的早期诊断与规范治疗

睡眠质量差,血液透析患者的“隐形杀手”!

WCN中国之声 | 郝传明教授:低氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂在慢性肾脏病贫血治疗中的两面性

探索替尔泊肽在肾脏疾病中的双重激动作用:GLP-1激动剂与潜在GIP介导的获益

什么是CKD相关心肌病?

IgA肾病的新兴疗法与当前争议

警惕!应用噻嗪类利尿剂后出现早期低钠血症,死亡风险或将大幅攀升!

高强度间歇训练显著降低老年人肾功能快速下降风险

指南共识 | 2024 ACR狼疮肾炎诊疗指南更新解读:从序贯治疗到联合免疫靶向的范式转变

病例分享丨中年男子3个月内肾功能快速恶化,原因究竟为何般?这种临床危重症,值得警惕

前沿进展丨常染色体显性多囊肾病患者的肾脏非线性生长模式与不良预后密切相关

糖衣炮弹下的肾脏危机!糖尿病最常见、最严重的并发症之一——糖尿病肾脏疾病

患者小课堂| IgA 肾病:症状背后的真相与应对策略

NEJM丨伊普可泮治疗IgA肾病Ⅲ期临床研究APPLAUSE-IgAN结果揭晓

狼疮性肾炎:流行病学特征与发病机制的最新研究进展

Kidney360|从成像模式看中国ADPKD患者临床特征及肾脏结局走向

NDT丨蛋白尿还是白蛋白尿?IgA肾病风险预测的关键指标再评估

WCN 2025|非奈利酮早期起始,持续治疗对于最大化患者临床效益至关重要

对激素(全身或肠道释放型布地奈德)耐药的肾病综合征范围蛋白尿的IgA肾病:他克莫司能否作为替代药物?

WCN 2025|非奈利酮显著降低蛋白尿,且疗效与安全性不受肾切除术史影响

病例分享 | 血透老人多病共存,内环境如同“纸糊“!棘手局面,肾病科医师如何破局?

WCN 2025|非奈利酮在肾移植后患者中安全有效,值得进一步探索

患者小课堂丨肾虚、肾亏是慢性肾炎吗?

NEJM前沿速递|阿曲生坦治疗IgA肾病Ⅲ期ALIGN试验的中期分析结果正式见刊

微小病变肾病,肾病综合征的第三大原因!“微小”病变也不容忽视,及时准确诊疗很关键

奥妥珠单抗有效保护LN患者的肾功能,显著减少LN发作,还具有减少糖皮质激素使用的潜力:NOBILITY试验事后分析

CKJ|浆细胞与补体或许是MN的潜在治疗靶点

揭秘BAFF、APRIL在IgA肾病中的作用以及治疗研究进展